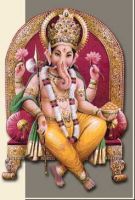

ГАНЕША (др.-инд. Ganesa), или Ганапати (Ganapati), в индуистской мифологии «владыка ганы», низших божеств, которые составляли свиту Шивы. В ведийской литературе Г. как самостоятельное божество не фигурирует, а титул «Ганапати» принадлежал самому Шиве, или Рудре (Тайт.-самх. IV 5, 4; Майтр.-самх. III 1, 3). В эпосе и пуранах Г. — сын Шивы и Парвати. Он изображается с человеческим туловищем красного или жёлтого цвета, большим шарообразным животом, четырьмя руками и слоновьей головой, из пасти которой торчит лишь один бивень. Детали внешнего облика Г. получают объяснение в нескольких мифах, подробно изложенных в «Брахмавайварта-пуране» и «Ганеша-пуране». Один из таких мифов рассказывает, что на празднество рождения Г. забыли пригласить бога Шани (персонификация планеты Сатурн); из мести тот испепелил взглядом голову младенца, и Брахма посоветовал Парвати приставить ему голову первого же существа, которое ей встретится; таким существом оказался слон. По другому мифу, сам Шива в гневе отрезал голову своему сыну, когда тот не пустил его в покои Парвати; затем, однако, чтобы утешить свою супругу, он приставил к туловищу Г. голову находившегося неподалёку слона. Один из своих бивней Г., как сообщает легенда, потерял в поединке с Парашурамой: Парашурама пришёл навестить Шиву, но Шива спал, и Г. отказался его пустить; тогда Парашурама бросил в Г. свой топор и отсёк его правый бивень. Ещё одна легенда говорит, что Г. сам отломал у себя бивень, сражаясь с великаном Гаджамукхой, и бросил его в своего противника; бивень обладал магической силой и превратил Гаджамукху в крысу, которая стала ездовым животным (ваханой) Г. Хотя Г. возглавляет свиту Шивы, главная его функция в индуистской мифологии связана не с этой его ролью, а с тем, что он считается богом мудрости и устранителем препятствий (показательные имена жён Г.: Буддхи — «разум» и Сиддхи — «успех»). Индуисты призывают Г. в помощь, предпринимая любое сколько-нибудь важное дело, в частности с обращения к Г., как правило, начинаются санскритские сочинения. Г. принадлежит к числу наиболее популярных индийских богов; его изображения и храмы широко распространены в Индии, особенно на юге.

ГАНЕША (др.-инд. Ganesa), или Ганапати (Ganapati), в индуистской мифологии «владыка ганы», низших божеств, которые составляли свиту Шивы. В ведийской литературе Г. как самостоятельное божество не фигурирует, а титул «Ганапати» принадлежал самому Шиве, или Рудре (Тайт.-самх. IV 5, 4; Майтр.-самх. III 1, 3). В эпосе и пуранах Г. — сын Шивы и Парвати. Он изображается с человеческим туловищем красного или жёлтого цвета, большим шарообразным животом, четырьмя руками и слоновьей головой, из пасти которой торчит лишь один бивень. Детали внешнего облика Г. получают объяснение в нескольких мифах, подробно изложенных в «Брахмавайварта-пуране» и «Ганеша-пуране». Один из таких мифов рассказывает, что на празднество рождения Г. забыли пригласить бога Шани (персонификация планеты Сатурн); из мести тот испепелил взглядом голову младенца, и Брахма посоветовал Парвати приставить ему голову первого же существа, которое ей встретится; таким существом оказался слон. По другому мифу, сам Шива в гневе отрезал голову своему сыну, когда тот не пустил его в покои Парвати; затем, однако, чтобы утешить свою супругу, он приставил к туловищу Г. голову находившегося неподалёку слона. Один из своих бивней Г., как сообщает легенда, потерял в поединке с Парашурамой: Парашурама пришёл навестить Шиву, но Шива спал, и Г. отказался его пустить; тогда Парашурама бросил в Г. свой топор и отсёк его правый бивень. Ещё одна легенда говорит, что Г. сам отломал у себя бивень, сражаясь с великаном Гаджамукхой, и бросил его в своего противника; бивень обладал магической силой и превратил Гаджамукху в крысу, которая стала ездовым животным (ваханой) Г. Хотя Г. возглавляет свиту Шивы, главная его функция в индуистской мифологии связана не с этой его ролью, а с тем, что он считается богом мудрости и устранителем препятствий (показательные имена жён Г.: Буддхи — «разум» и Сиддхи — «успех»). Индуисты призывают Г. в помощь, предпринимая любое сколько-нибудь важное дело, в частности с обращения к Г., как правило, начинаются санскритские сочинения. Г. принадлежит к числу наиболее популярных индийских богов; его изображения и храмы широко распространены в Индии, особенно на юге.

ХАНУМАН (др.-инд. Hanuman), в индуистской мифологии божественная обезьяна, сын бога ветра Баю, или Маруты, и обезьяны Анджаны. X. способен летать по воздуху, менять свой облик и размеры, обладает силой, позволяющей ему вырывать из земли холмы и горы. По одной из легенд, сразу же после рождения X. схватил солнце, приняв его за нечто съедобное. На защиту солнца выступил Индра и поразил X. в челюсть своим перуном. Отсюда X. получил имя, значащее «имеющий (разбитую) челюсть».

ХАНУМАН (др.-инд. Hanuman), в индуистской мифологии божественная обезьяна, сын бога ветра Баю, или Маруты, и обезьяны Анджаны. X. способен летать по воздуху, менять свой облик и размеры, обладает силой, позволяющей ему вырывать из земли холмы и горы. По одной из легенд, сразу же после рождения X. схватил солнце, приняв его за нечто съедобное. На защиту солнца выступил Индра и поразил X. в челюсть своим перуном. Отсюда X. получил имя, значащее «имеющий (разбитую) челюсть».

В «Рамаяне» X. является одним из главных героев, он мудрый советник Сугривы и преданный друг Рамы и Ситы. В поисках Ситы X. одним прыжком перелетает на Ланку, убив по дороге чудовищ Сурасу и Симхику, и там, вступив в сражение с полчищами ракшасов, поджигает город. Затем X. возвращается к Раме и вместе с ним принимает участие в походе на Ланку. Он совершает множество воинских подвигов, убивает сына Раваны Акшу, спасает от гибели Раму и Лакшману. После победы X. над ракшасами Рама вознаграждает его за помощь даром вечной молодости. X. присутствует и в другом индийском эпосе — «Махабхарата». Там во время пребывания пандавов в изгнании с X. встречается в лесу Бхима и не может даже приподнять хвост X., которым тот преградил ему дорогу. X. объявляет Бхиме, что он его брат (Бхима — тоже сын бога Ваю), и возвещает ему учение о четырёх югах (см. Юга) и об обязанностях четырёх варн (Мбх. III 146—151). Культ X., или Марути (его второе имя, означающее «сын Маруты»), — один из самых популярных в современном индуизме. X. чтится как наставник в науках и покровитель деревенской жизни. На многочисленных изображениях X. обычно представлен в почтительной позе (на коленях, со сложенными руками) перед Рамой или Ситой либо в воинственном облике, с дубиной в руке, ногой попирающим богиню — хранительницу Ланки.

Из Индии культ X. (и культ обезьян вообще) распространился на всю Восточную Азию вплоть до Китая.

(C) "Мифы народов мира" (Москва 1987)

- << Prev

- Next